2023.01.31

「魂抜き」とは?仏壇や葬儀に関連するものの処分方法と魂抜きが必要な理由

まちの遺品整理屋さん

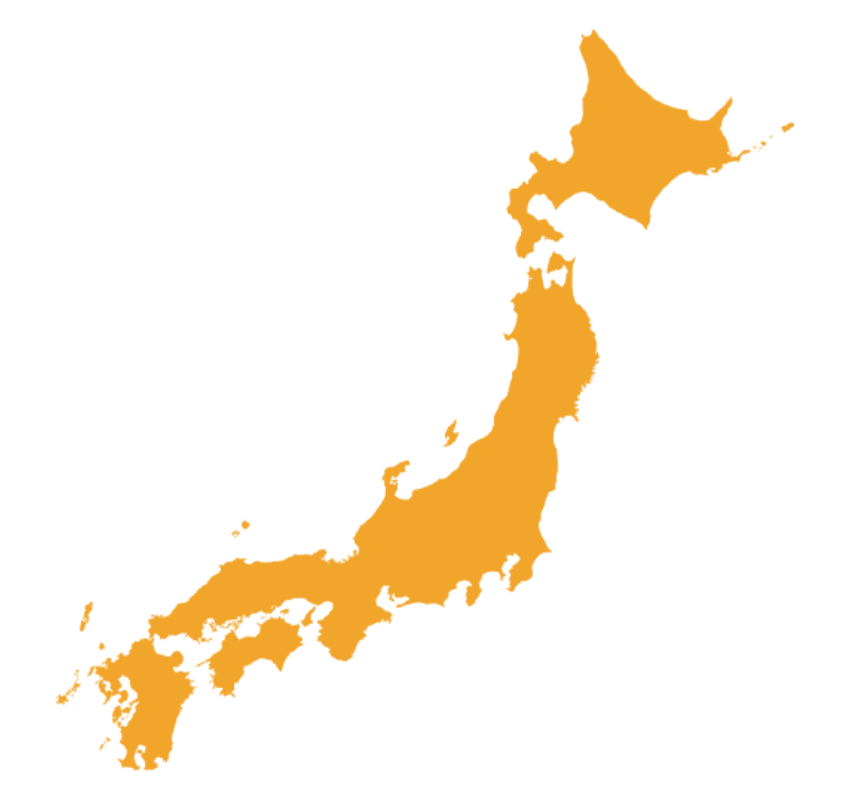

まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!

24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。

思い入れのあるご遺品を

心を込めて大切にご供養します

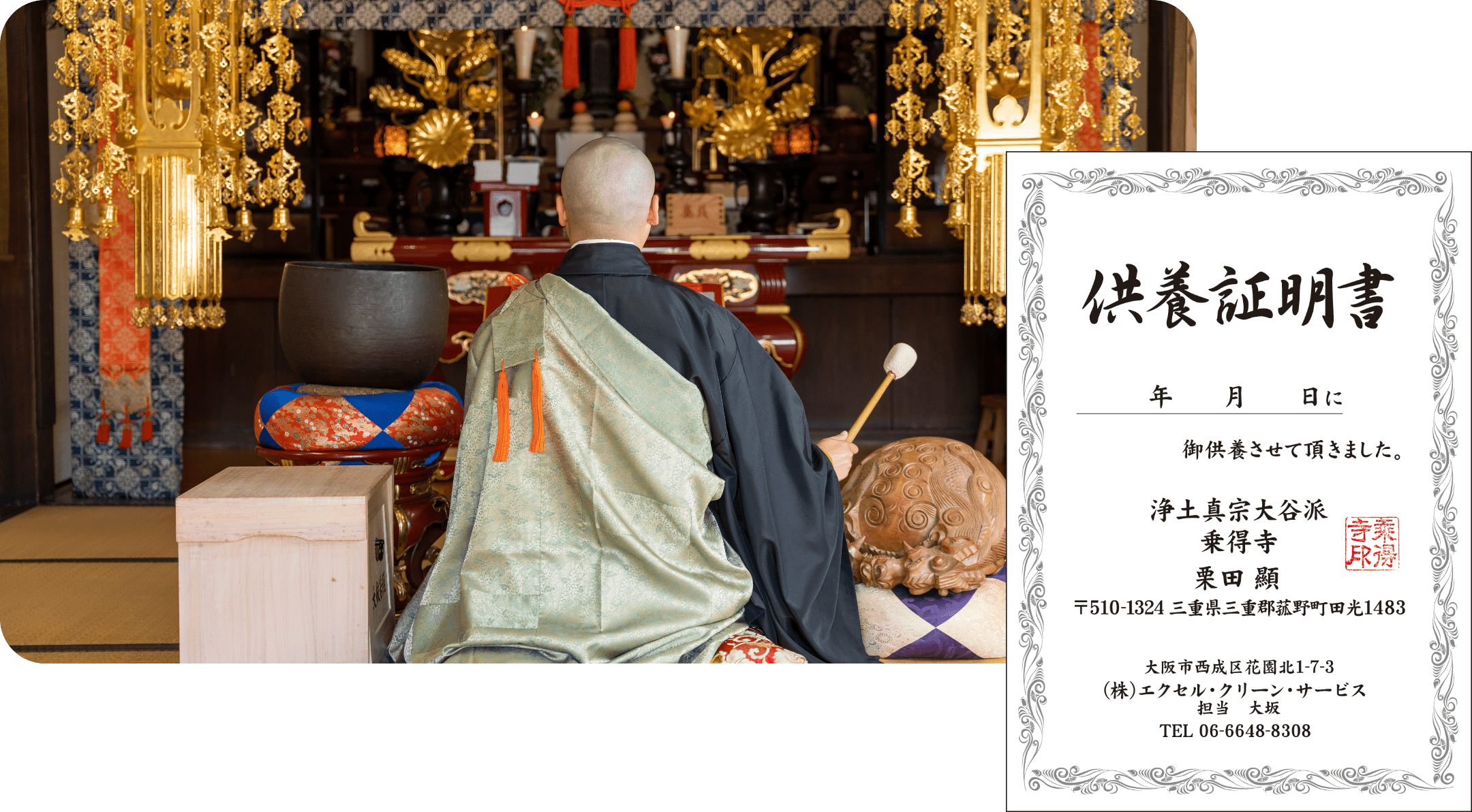

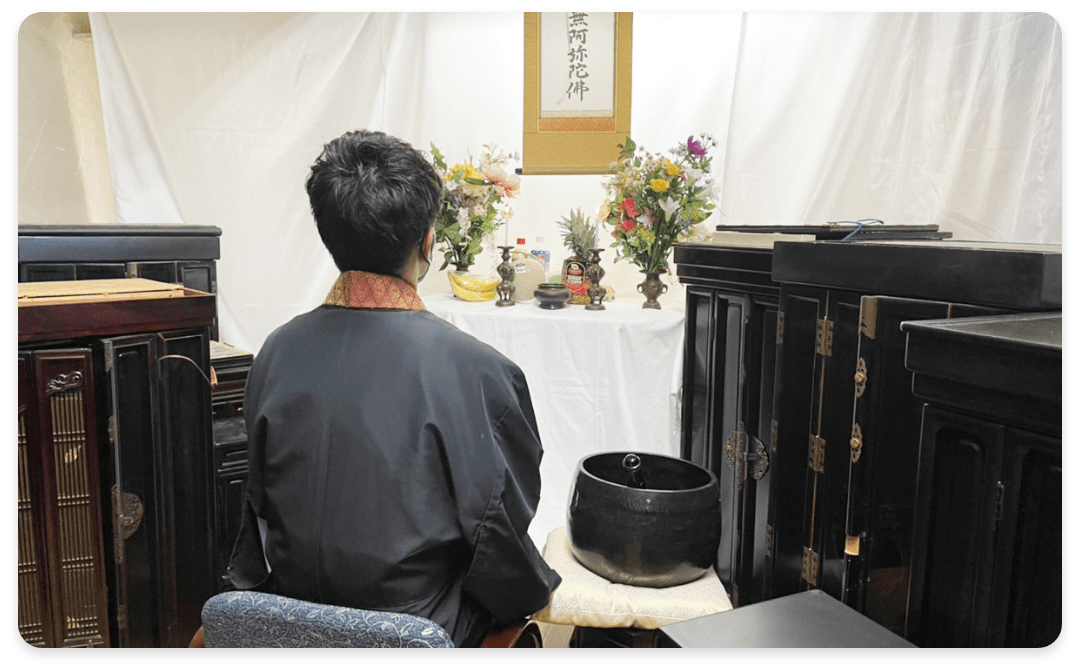

お写真、お人形、お布団、お仏壇・神棚など故人様が大切にされていた思い入れのお品を、寺院より僧侶を迎え合同でご供養いたします。

ただ処分してしまうには忍びない思い出の品々を安心して手放していただけるよう、資格を持った遺品整理士が最後まで真心をこめて取り扱わせていただきます。

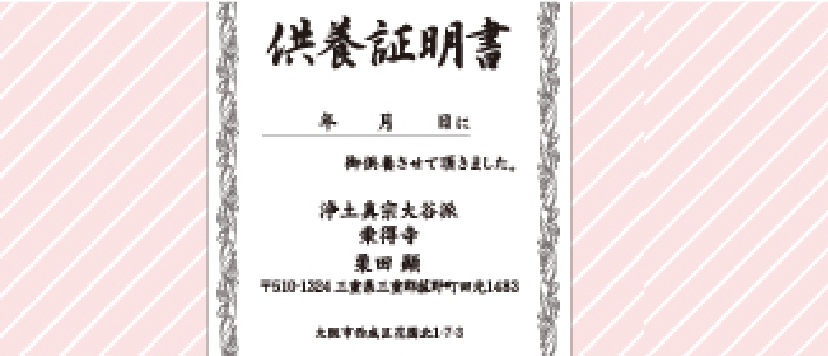

またご供養の後には供養証明書を発行しお送りさせていただいております。

故人様が大切にされていた思い出の品や、お仏壇・神棚などを手厚くご供養させていただきます。ご供養は寺院より僧侶を迎え、合同で行わせていただきます。故人様の思い出の遺品を捨ててしまうのは申し訳ない…そんなご遺族様のお気持ちを合同供養という形で軽減することができればと思います。

合同供養終了後に、供養証明書を発行し、ご供養中のお写真と合わせて、ご郵送いたします。安心してご利用ください。寺院や流派、故人様のお名前もご相談のうえ記載させていただき発行いたします。

まちの遺品整理屋さんは、遺品整理からご供養・清掃・買取・不用品回収など、遺品整理に関するお困りごと全てを一貫してお任せいただけます。作業には遺品整理のプロスタッフがあたります。施工期間や実施作業内容のご相談、お見積りは柔軟にご対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

まちの遺品整理屋さんは、遺品整理認定協会が認めた協会認定の優良事業所です。「遺品整理認定士」「事件現場特殊清掃士」「古物商許可書」などの資格を取得した専門スタッフが、ご対応いたします。遺品整理のプロに安心してお任せください!

遺品整理を男性にしてもらうのは気を遣う、という女性の方も多くいらっしゃいます。事前にご相談いただくことでプロの女性スタッフを手配が可能です。女性の方も安心してお任せいただける、丁寧なサービスを心がけています。

身近な方の死に馴れている人はいません。悲しみに暮れる最中にも関わらず、故人の身辺整理など現実的な問題に直面して困っている方がほとんどでしょう。『まちの遺品整理屋さん』は、24時間365日いつで受付!お見積りだけなら無料で対応。お急ぎの方も、お困りの方も、まずはお気軽にご相談・お問合せください。

まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!

24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。

お急ぎの方もあらかじめ準備をお考えの方も、お電話・メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。24時間365日・年中無休で受け付けております。

現場にお伺いし、無料で詳細お見積もりをお出し致します。地域最安値で専門スタッフによる安心お見積もりをご確認ください。お見積もり後の追加費用は一切ございません。お見積もりにご満足いただけない場合はその場でお断りいただいても構いません。

ご依頼者様の意向に沿いながら、経験豊富な当社のスタッフが丁寧にご遺品を仕分けをし、お預かりさせていただきます。思い出の品や故人様が大切にされていた品物を、スタッフ一同大切にお取り扱いさせていただきます。

寺院より僧侶を迎え、ご供養させていただきます。遠方にお住まいのご親族の遺品ご供養など、細かなご要望にも対応させていただきます。流派の問題や、49日ご供養でお急ぎの場合など、ご遠慮なくご相談ください。当社のスタッフが失礼の無いよう、適切なご提案をさせていただきます。

合同供養終了後に、供養証明書を発行し、ご供養中のお写真と合わせてご郵送いたします。ちゃんと供養してもらえるか不安という方も、安心してご利用ください。寺院や流派、故人様のお名前もご相談のうえ記載させていただき発行いたします。

| ご遺品 | 料金 |

|---|---|

| お仏壇 | ¥31,900(税込)〜 |

| おふとん | ¥27,500(税込)〜 |

| その他(お人形・アルバム) | ¥27,500(税込)〜 |

まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!

24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。

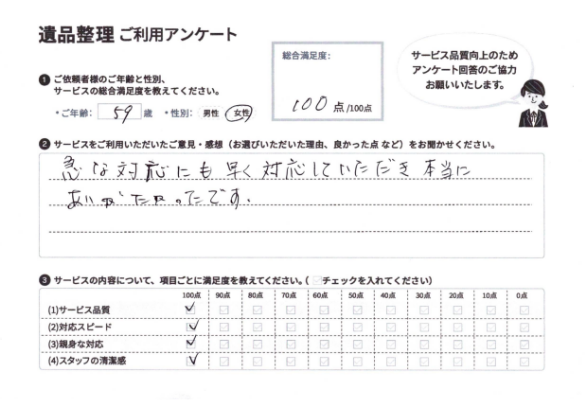

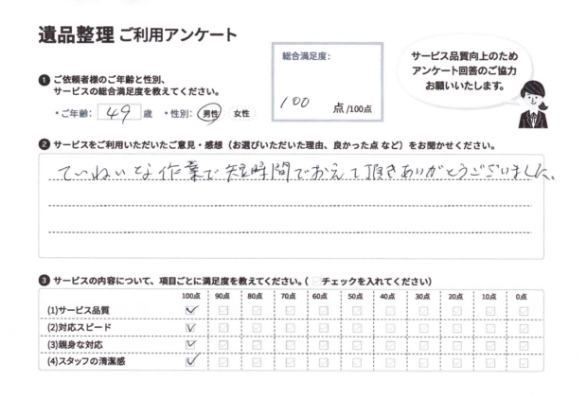

満足度100点

50代 男性

急な対応にも早く対応していただき本当にありがたかったです。

満足度100点

40代 男性

ていねいな作業で短時間でおえて頂きありがとうございました。

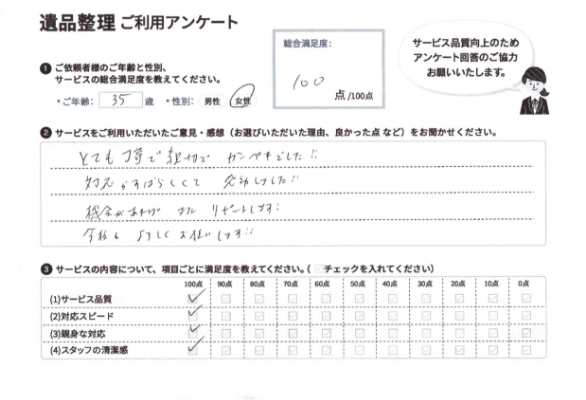

満足度100点

30代 女性

とても丁寧で親切でカンペキでした!対応がすばらしくて感動しました!!

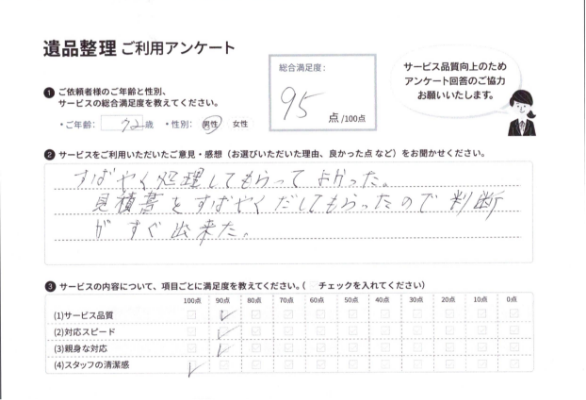

満足度95点

70代 男性

すばやく処理してもらってよかった。見積書をすばやく出してもらったので判断がすぐ出来た。

大阪市(旭区 ・ 阿倍野区 ・ 生野区 ・ 北区 ・ 此花区 ・ 城東区 ・ 住之江区 ・ 住吉区 ・ 大正区 ・ 中央区 ・ 鶴見区 ・ 天王寺区 ・ 浪速区 ・ 西区 ・ 西成区 ・ 西淀川区 ・ 東住吉区 ・ 東成区 ・ 都島区 ・ 淀川区 ・ 東淀川区) ・ 堺市 ・ 岸和田市 ・ 豊中市 ・ 池田市 ・ 吹田市 ・ 泉大津市 ・ 高槻市 ・ 貝塚市 ・ 守口市 ・ 枚方市 ・ 茨木市 ・ 八尾市 ・ 泉佐野市 ・ 富田林市 ・ 寝屋川市 ・ 河内長野市 ・ 松原市 ・ 大東市 ・ 和泉市 ・ 箕面市 ・ 柏原市 ・ 大阪狭山市 ・ 羽曳野市 ・ 門真市 ・ 摂津市 ・ 高石市 ・ 藤井寺市 ・ 東大阪市 ・ 泉南市 ・ 四条畷市 ・ 交野市 ・ 大阪狭山市 ・ 阪南市 ・ 島本町 ・ 豊能町 ・ 能勢町 ・ 忠岡町 ・ 熊取町 ・ 田尻町 ・ 岬町 ・ 太子町 ・ 河南町 ・ 千早赤坂村

東京23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村

名古屋市(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!

24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。

※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。

※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。

お気軽にお問い合わせくださいませ。

親族が亡くなったときに必要な遺品整理。しかし、「この遺品は処分していいのだろうか」「生前とても大切にしていたものだから処分に抵抗がある」など、さまざまな悩みを抱えるご遺族は非常に多いです。 実際、写真や人形、神棚など、思い入れがあり処分に迷うものは多いのではないでしょうか。 そんなときにおすすめなのが「遺品供養」です。思い入れのある遺品を丁寧に供養し、処分できることから処分に迷いやすいものがあればぜひ検討してみましょう。

遺品供養とは、故人が生前使用していたものをお焚き上げなどで供養することをいいます。 例えば、人形や写真、布団などが挙げられるでしょう。故人が日ごろから使用していたものである場合、「思い入れがあるから捨てにくい」「故人に申し訳ない気持ちがある」など、遺族を悩ませてしまうことが少なくありません。

しかし、遺品供養を行えば、故人の冥福を祈りながら手放すことが可能。単純にそのまま処分するのではなく、きちんと供養したうえで手放せば、故人に対する誠意も示せます。「なんとなく捨てにくい」という遺品があれば、遺品供養という選択肢があることも覚えておくと良いでしょう。

遺品供養が必要なものとして挙げられるのは、主に「故人が使用していたもの」です。 明確に「何に遺品供養が必要」といったルールは存在しませんので、遺族が「これを供養したい」と感じたら、遺品供養をおすすめします。

ちなみに、遺品供養を希望するケースが多いのは、「故人が日常的に身に着けていたもの」「故人が普段から使用していたもの」「故人が大切にしていたもの」などです。 故人の思い出が詰まったものは、遺品供養を行うことがおすすめといえます。

神棚や仏壇などの遺品供養を行う場合には、「開眼供養」が必要です。 開眼供養は「魂抜き」とも呼ばれる儀式であり、神棚や仏壇を供養する際に必要な工程ともいえます。 昔から、神棚や仏壇などには故人の魂が宿ると考えられていました。そのため、開眼供養を行わないと、故人の魂と一緒に神棚や仏壇を処分することになってしまうのです。 当然、大切な故人の魂ごと処分するということは避けたいのが事実でしょう。 神棚や仏壇を手放したいというときには、「開眼供養」という工程が必要であることを覚えておいてください。

遺品整理を行うにあたり、「そもそも遺品供養は必要なのだろうか」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 実際、遺族の中には「遺品供養を行うか否かは遺族側の気持ちの問題」といった声も挙がっています。 実際にところ、本当に遺品供養は必要なのか、以下から詳しく解説します。

遺品供養を行う大きな理由として挙げられるのは、「故人の冥福を祈るための儀式」というものです。 遺品供養は「故人のため」「遺族の気持ちを整理するため」など、さまざまな理由が挙げられている状況ですが、根本的な理由は「故人の冥福を祈るため」なのです。 必ずしも必要な儀式ではないものの、故人が大切な存在であるなら、検討する遺族は多いでしょう。

遺品供養は昔から日本に存在する風習の一つです。 「ものには魂が宿る」と信じられてきたこともあり、ものを供養するという考えが定着するようになりました。現代でも、こうした考えは深く根付いていて、地域によっては当たり前のように行っている姿も見られます。 そのため、風習を大切にしたいと考えている遺族には、ぜひ取り入れることをおすすめします。

一口に「遺品供養」といっても、大きく2種類の方法が存在します。 それぞれの特徴や、概要を見ていきましょう。

遺品供養における「合同供養」は、寺や神社などへ自分で遺品を持ち込み、他の遺族が持ち込んだ遺品と一緒に供養してもらうといった形式です。 故人が信仰していた宗教などがあれば、その寺や神社で遺品を供養してもらうことが好ましいといえます。 故人の新興宗教や生前の付き合いなどにも視野を向けながら、合同供養を検討してみてください。

現場供養とは、僧侶が故人の住んでいた家などへ足を運び、その場で供養することです。 一般的には、僧侶が故人の家で音教したり、僧侶に遺品を預けて持ち帰ってもらったりします。 事情により、遺族が寺や神社へ行けない場合には、現場供養を検討すると良いでしょう。

大切な故人の遺品の対応に迷う遺族は非常に多いです。「処分しても良いのか分からない」「処分することに抵抗を感じる」など、理由はさまざま。故人の思い入れがあれば尚更でしょう。 そんなときには、ぜひ「遺品供養」をご検討ください。きちんと供養すれば、手放す際の抵抗を感じることはありませんし、しっかりと故人の冥福を祈ることができます。 本ページを参考にしながら、最適な方法で遺品供養をしてみてください。