死亡届の出し方は?届け出の概要や提出期限、注意点を解説

2022/01/16

家族が亡くなったとき、絶対に忘れてはならないのが死亡届の提出です。

基本的には担当医などから、死亡届の提出を促されたり、死亡後の対応について事前に共有されていたりすることが多いですが、それでもうっかり忘れてしまうリスクがあります。

また、そもそも死亡届の出し方を知らず、調べているうちに提出が遅れてしまうことも珍しくありません。

そこで、今回は死亡届の概要や提出期限、出し方などについて詳しく解説していきます。

目次

死亡届の概要

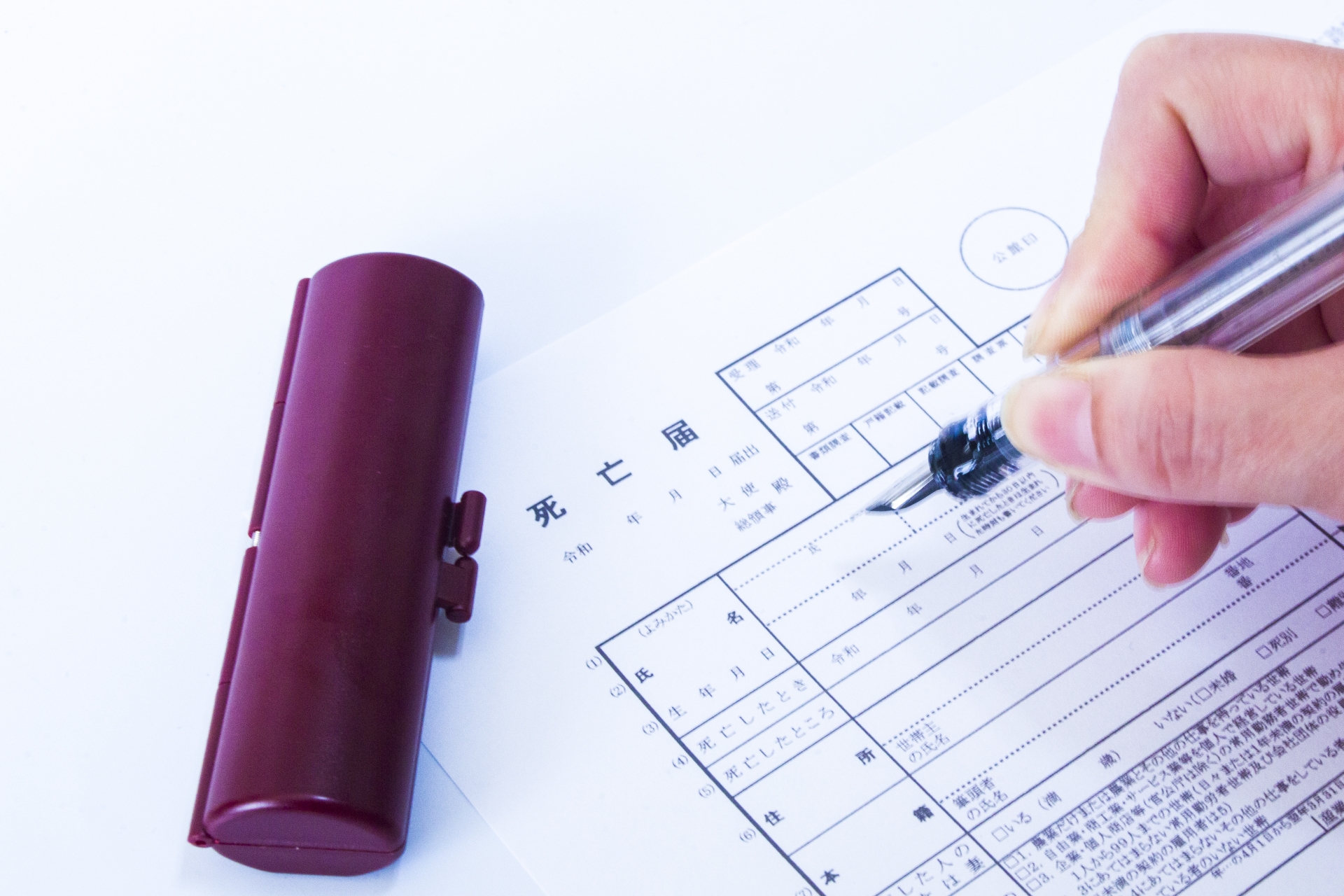

死亡届は、本人が死亡したことを証明するための届出のことです。「死亡したこと」を医師が証明書として発行するものであり、遺族だけで作成するものではありません。

医師から発行された死亡届に記入する内容は、死亡した人の氏名や本籍、配偶者に関する内容、生年月日などの個人情報です。

ちなみに、死亡届は「死体検案書」と呼ばれる用紙とセットで提出します。

死亡届はいつまでに出せばいい?

死亡届の提出期限は、「死亡したことを知った日から7日以内」です。間違えやすい部分ですが、死亡した日から7日以内ではないため注意してください。ただし、例外として「国外での死亡」は提出期限が長くなります。海外で死亡した場合には、死亡したことを知った日から3ヶ月以内と比較的長い期限が設けられているのが特徴です。

とはいえ、死亡届の提出と同時に「火葬(埋葬)許可申請」を行う必要もあります。葬儀や火葬の段取りを踏まえると、早めの対応が必要となるのが事実。国内で死亡した場合は、死亡後1~2日での提出が必要となることが多いです。

死亡届の出し方

死亡届の提出が初めての方にとって「提出方法」には不安を感じてしまうものです。

ここからは、死亡届の提出をスムーズに進めるために、知っておきたい「死亡届の出し方」を詳しく解説していきます。

死亡届を出す人を明確にする

まずは、死亡届を出すのは誰であるのかを明確にします。

死亡届を出す「届出人」となるのは、親族となることが多いですが、ほかにも同居者や家主、地主などが挙げられます。場合によっては、家屋・土地の管理人も届出人になります。

基本的に、死亡届の手続きを進めていくのは届出人となります。あらかじめ届出人を明確にしておかないと「自分以外の人がやると思った」とお互いに考えている場合があるため要注意。お互いに「誰かがやる」と考えていると、提出が進まないまま時間が過ぎてしまうため注意してください。

死亡届に押印、署名する

届出人が決まったら、死亡届への記入を進めていきます。

死亡届に必要な記入事項は、書類上に明確に記載されているため、項目に沿って記入していけば問題はありません。

ただし、死亡届の記入内容に不備があると、スムーズに提出が進まないため注意が必要。住所や本籍は誤りやすい部分であるため、必要に応じて住民票を取り寄せるなどしながら、間違いのないように記入を進めていきましょう。

住所地の役所の窓口に提出する

死亡届に必要事項を記入したら、早めに役所の窓口に提出しましょう。

「まだ期限まで余裕があるから…」と後まわしにしてしまうと、別の対応に追われてうっかり忘れてしまう可能性があります。

また、火葬や埋葬の手続きのためにも、死亡届の提出が必須。すぐに提出しておくことで、葬儀会社とのやりとりがスムーズになるので覚えておきましょう。

葬儀会社に代行してもらえることも多い

死亡届は、さまざまな記入項目があったり、役所まで足を運ばなければならなかったりと、いろいろな負担が多いのが現状です。

しかし、葬儀会社側で代行してもらえることが多いため、一度相談してみることをおすすめします。

死亡届を出す際の注意点

死亡届を出す際、あらかじめ知っておくべき注意点が存在します。

具体的に、どのような注意点があるのか、以下を参考にしてみてください。

氏名は戸籍に登録されている内容で記入する

死亡届に記入する「氏名」は戸籍に登録されている内容で記入する必要があります。通名は無効となるため、氏名欄に記入する際には注意してください。

とくに、もともと外国人であったなど、通名を使っている場合は戸籍を確認したうえで記入することをおすすめします。

死亡診断書や死亡届はコピーしておく

死亡診断書や死亡届は、提出する前にコピーしておくことをおすすめします。これらの書類は、後日生命保険を請求する際に必要となるからです。

提出後にコピーをとるとなると手間がかかってしまうため、死亡診断書と死亡届を入手・記入した段階でコピーをとっておきましょう。

おわりに

本ページでは、死亡届の概要や出し方、注意点などについて解説しました。死亡届の提出が初めての人にとって、どのように進めていけばいいのかはイメージしにくいものです。

今回ご紹介した内容を参考にしながら、スムーズに死亡届を提出できるように準備を進めておきましょう。

監修者:大坂 良太 所有資格:遺品整理士・事件現場特殊清掃士

作業は”丁寧”がモットー。大切な人が遺したものだから、私たちも 大切に扱わせていただきます。遺品にまつわる思い出話をうかがいながら、 一つずつ整理していく。こうした遺品整理の過程が「思い出の整理」となり、 少しでもお客様の心が温かくなればと願っています。

対応エリア全国に拡大!

まちの遺品整理屋さん全国エリア、出張無料で訪問お見積り!

24時間365日ご相談・お問合せいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。

※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。

※山間部等、一部お伺い出来ない地区がございます。

お気軽にお問い合わせくださいませ。